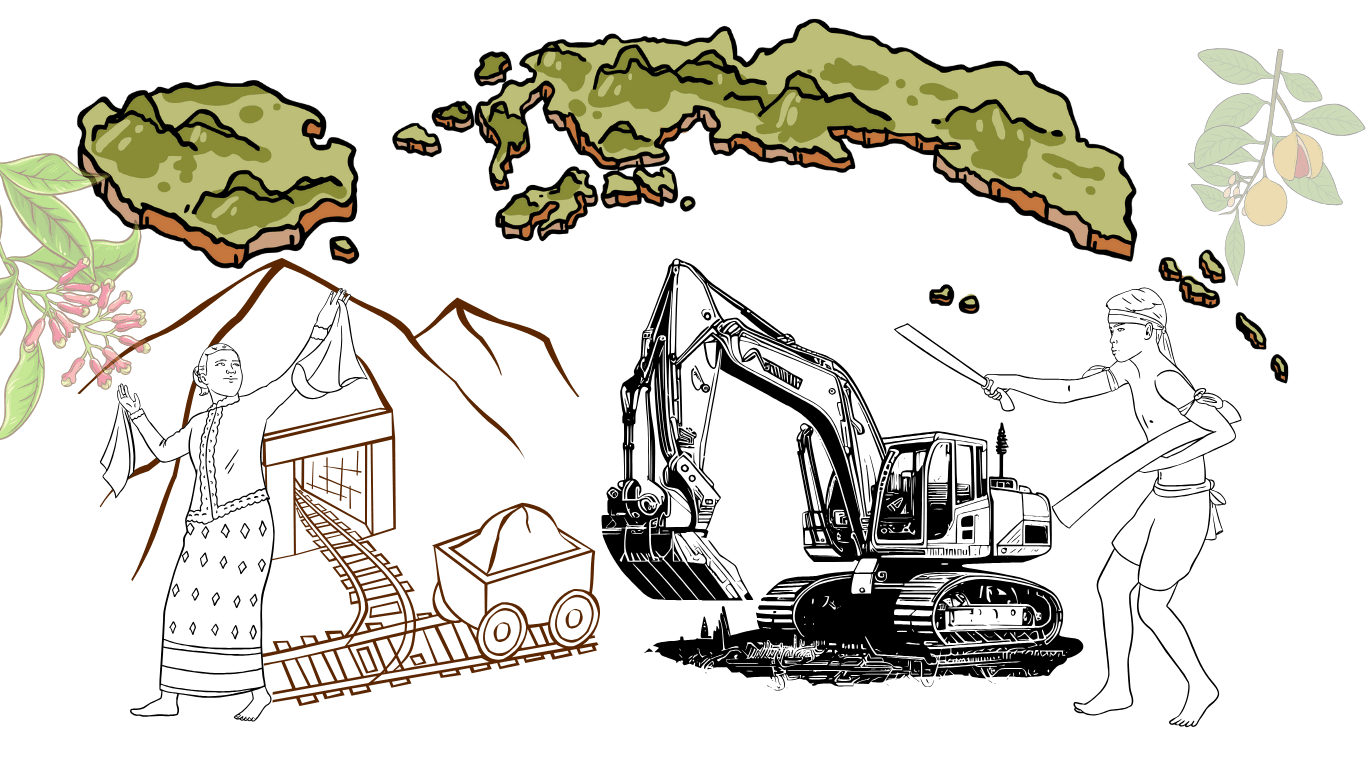

Antara Hak Leluhur dan Hasrat Kapital: Masyarakat Adat Maluku di Tengah Arus Ekonomi Ekstraktif

- account_circle Admin

- calendar_month Kamis, 15 Mei 2025

- visibility 954

- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Di antara gemericik emas (mutiara) dan gemuruh mesin tambang yang menggerus perut bumi Maluku, tersembunyi sebuah paradoks zaman: bagaimana masyarakat adat yang selama ribuan tahun menjadi penjaga keseimbangan alam kini terpojok sebagai penonton di tanahnya sendiri?

Sejak abad ke-16, Maluku telah menjadi medan perang antara perlindungan hak dan ekspansi kapital. Dulu, Portugis dan VOC membantai manusia untuk menguasai cengkih dan pala. Kini, korporasi multinasional menggantikan mereka dengan izin tambang, perkebunan sawit, dan proyek infrastruktur megah berkedok pembangunan.

Di balik julukan The Spice Islands yang romantis, Maluku adalah saksi bisu bagaimana logika kapital mengubah kearifan lokal menjadi komoditas, dan tanah adat menjadi angka di laporan keuangan. Data KPA (2023) mencatat: 72% konflik agraria di Maluku dalam dekade terakhir melibatkan perampasan wilayah adat oleh perusahaan dengan restu negara.

Di Pulau Seram dan Halmahera, hutan sagu dibabat satu demi satu dan Tobelo Dalam dikepung tambang nikel yang memasok industri baterai global.” (JATAM, (2022). Sedangkan di Kepulauan Aru, sisa-sisa proyek perkebunan tebu 480.000 hektar (2013) meninggalkan trauma atas ancaman terhadap petuanan dan hukum sasi, sementara kebijakan food estate berpotensi mengulang sejarah serupa. (Mongabay,(2014).

Ironisnya, di saat dunia menyoroti Maluku sebagai biodiversity hotspot, negara justru mengizinkan perampasan ruang hidup masyarakat adat dengan dalih “investasi strategis.” Dengan agak berlebihan menurut saya Inilah wajah neokolonialisme kapital yang berbaju nasionalisme, merangsek dengan sertifikat HGU, HPH, dan mengubur hak ulayat yang dijamin Konstitusi.

Maluku Sebagai Cerminan Paradoks

Maluku tidak hanya menyimpan kenangan tentang “Kepulauan Rempah-Rempah” yang mengubah wajah dunia. Tetapi di balik hamparan pala dan cengkih yang pernah memicu perang kolonial, tersembunyi narasi panjang tentang masyarakat hukum adat—para penjaga kearifan ekologis yang justru terpinggirkan dalam panggung pembangunan Indonesia modern.

Sejak era Portugis hingga rezim Orde Baru, kekayaan Maluku telah diekstraksi sebagai komoditas, sementara sistem pengetahuan lokalnya direduksi, meminjam kalimat Tania murray Lie, menjadi “situs nostalgia dan romantisme masa lalu”. Ketika pemerintah pusat berkomitmen pada SDGs dan Perjanjian Paris, pengakuan masyarakat hukum adat di Maluku bukan lagi sekadar persoalan legal-formal, melainkan ujian bagi janji konstitusi: seberapa jauh negara sanggup memenuhi mandat Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak-hak masyarakat adat?

Maluku sebagai mikrokosmos dari paradoks pembangunan nasional: daerah dengan tutupan hutan terluas ketiga di Indonesia (BPS, 2023), namun 42% penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ironi ini berakar pada sistem yang memisahkan manusia dari ruang hidupnya.

Kearifan dan sistem larangan adat untuk memulihkan ekosistem misalnya, telah menjaga terumbu karang di Kei dan hutan sagu di Seram selama berabad-abad. Namun, ketika korporasi masuk dengan izin pemerintah, ruang kelola adat tiba-tiba berubah menjadi “hutan negara” atau “lahan terlantar” yang bisa dialihfungsikan.

Data Walhi Maluku (2023) menunjukkan 67% konflik agraria di provinsi ini melibatkan perampasan tanah adat untuk tambang nikel dan perkebunan sawit. Ketika negara abai, masyarakat adat terjepit dalam dilema antara mempertahankan identitas atau menyerah pada iming-iming kapital & mengharapkan trickle-down economics (Ekonomi Menetes ke Bawah).

Beberapa waktu lalu saja konflik yang melibatkan Masyarakat adat Negeri Haya dan perusahaan PT Waragonda masih menyisakan sejumlah persoalaan. Terakhir pembakaran perusahaan akibat dugaan perusakan sasi adat menimbulkan kerugiaan besar pada pihak perusahaan, dan pelaku yang melakukan pembakaran ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam perspektif teori postkolonial, penetapan Masyarakat hukum adat adalah bentuk dekolonisasi hukum mengembalikan otoritas epistemik masyarakat adat atas ruang hidupnya. Maluku, dengan 1.340 pulau dan 117 bahasa daerah (Kemendikbud, 2022), adalah laboratorium hidup untuk menguji konsep ecological citizenship (Andrew Dobson).

Tulisan ini akan mengurai urgensi penetapan status sebagai masyarakat hukum adat untuk merobek warisan kolonial dalam hukum agraria yang meminggirkan subjek adat sebagai objek pembangunan. Penetapan Masyarakat hukum adat di Maluku adalah langkah strategis untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan penguatan identitas budaya.

Konteks Historis dan Ancaman Terhadap Tanah Adat

Sejak masa kolonial, Maluku menjadi wilayah perebutan akibat kekayaan rempah-rempahnya. Praktik eksploitasi ini berlanjut hingga era modern melalui alih fungsi lahan untuk pertambangan, perkebunan skala besar, dan proyek infrastruktur. Tanah ulayat yang dikelola secara adat seringkali dirampas tanpa persetujuan masyarakat setempat.

Contoh kasus di Pulau Seram, di mana sasi (sistem larangan adat untuk menjaga sumber daya) tergerus oleh aktivitas perusahaan, menunjukkan betapa tanpa pengakuan hukum, kearifan lokal tidak memiliki kekuatan melawan kepentingan ekonomi eksternal.

Pengakuan Masyarakat hukum adat adalah bentuk restitusi atas ketidakadilan historis sekaligus tameng hukum bagi masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah kelola mereka.

Penelitian LIPI (2019) menyebutkan bahwa daerah dengan pengelolaan adat di Maluku memiliki tutupan hutan 30% lebih baik dibanding kawasan non-adat. Namun, tanpa status hukum, praktik ini rentan diabaikan dalam kebijakan pembangunan.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (2022) mencatat 15 kasus konflik tanah di Maluku dalam lima tahun terakhir, melibatkan masyarakat adat versus perusahaan dan negara. Pengakuan Masyarakat hukum adat akan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa, seperti yang diamanatkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara. Misalnya, pengakuan Masyarakat hukum adat (MHA) di Negeri Eti Pulau Seram berhasil menghentikan perluasan tambang emas ilegal.

Memperjelas Subjek: Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Sebelum melangkah lebih jauh pada solusi dan tantangan regulasi, perlu ditegaskan perbedaan antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat, karena keduanya kerap tumpang tindih dalam diskursus tetapi memiliki makna yang berbeda secara konseptual dan legal.

Masyarakat Adat adalah komunitas yang hidup berdasar nilai-nilai tradisional, budaya, dan sistem sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka diakui secara antropologis dan kultural sebagai kelompok yang memiliki ikatan dengan wilayah tertentu dan cara hidup khas, namun belum tentu memiliki pengakuan resmi dari negara.

Sementara itu, masyarakat hukum adat adalah masyarakat adat yang telah memperoleh pengakuan formal oleh negara sebagai subjek hukum dengan hak-hak kolektif yang dilindungi secara konstitusional dan hukum positif. Pengakuan ini didasarkan pada kriteria tertentu dan dilakukan melalui peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014.

Perbedaan ini penting karena hanya masyarakat hukum adat yang memiliki dasar legal kuat untuk mengelola wilayah ulayat, mengatur sumber daya alam secara mandiri, dan mendapat perlindungan hukum dari negara dalam penyelesaian konflik agraria.

Tanpa status ini, masyarakat adat seringkali terpinggirkan, tidak diakui secara resmi, dan menjadi korban marginalisasi dalam pembangunan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi.

Transformasi masyarakat adat menjadi masyarakat hukum adat merupakan proses strategis yang mengukuhkan kedaulatan dan kemandirian komunitas adat atas wilayah dan budaya mereka, sekaligus menjadi fondasi keadilan sosial dan ekologi.

Solusi dan Tantangan Impelementasi Permendagri

Setelah menelaah akar kolonial yang membentuk pola relasi kuasa atas tanah adat serta melihat bagaimana realitas kontemporer terus mereproduksi ketimpangan terhadap masyarakat hukum adat di Maluku, langkah selanjutnya adalah menggali bagaimana kebijakan formal negara khususnya regulasi yang mengatur pengakuan Masyarakat hukum adat—merespons kompleksitas tersebut. Apakah negara hadir sebagai pelindung hak atau justru menjadi perpanjangan tangan kepentingan kapital?

Dalam konteks hukum Indonesia, Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 seharusnya menjadi panduan operasional bagi pemerintah daerah untuk mengakui dan melindungi Masyarakat hukum adat. Namun, di Maluku—dengan 1.340 pulau banyaknya negeri adat yang tercatat hanya 5 komunitas adat yang telah diakui secara resmi hingga 2023 (BPS Maluku).

Regulasi ini, yang sejatinya mengonkretkan amanat Pasal 18B UUD 1945, justru terperangkap dalam birokrasi yang rumit dan minim political will. Padahal, Pasal 5 Permendagri 52/2014 secara tegas menyatakan bahwa pengakuan Masyarakat hukum adat adalah kewenangan daerah melalui Perda, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Ketimpangan inilah yang menjadi akar konflik agraria dan degradasi ekologi di Maluku.

Permendagri 52/2014 mengatur bahwa pengakuan Masyarakat hukum adat harus didasarkan pada “kriteria keberadaan” (sejarah, wilayah, hukum adat, dan pranata sosial). Namun, di Maluku, sejarah kolonial telah mengaburkan batas-batas ‘petuanan’ (wilayah adat) karena politik divide et impera Belanda. Misalnya, sengketa tanah antara Negeri Hative Besar dan pemerintah Ambon terjadi karena tumpang tindih antara sertifikat negara dengan peta adat yang tidak diakui.

Permendagri ini sebenarnya bisa menjadi alat untuk rekonstruksi batas adat melalui Pasal 9 yang mewajibkan verifikasi partisipatif. Sayangnya, proses ini kerap terhambat oleh “ego sektoral” antara dinas agraria, kehutanan, dan pemerintah daerah.

Permendagri 52/2014 Pasal 13 menegaskan bahwa Masyarakat hukum adat berhak mengelola sumber daya alam sesuai hukum adatnya. Hal ini sejalan dengan sistem “sasi lolong” (larangan mengambil hasil laut) di Maluku Tenggara yang terbukti meningkatkan populasi ikan 40% (WWF, 2021). Namun, implementasinya lemah karena tidak ada sanksi bagi pelanggar.

Contohnya, perusahaan tambang di Pulau Gebe tetap beroperasi di wilayah adat karena izinnya dikeluarkan sebelum Masyarakat hukum adat diakui. Di sinilah diperlukan reinterpretasi Pasal 15 Permendagri ini, yang menyatakan bahwa hak Masyarakat hukum adat bersifat “kumulatif” (tidak menghapus hak sebelumnya), agar perlindungannya bersifat retroaktif.

Permendagri 52/2014 seharusnya menjadi senjata hukum bagi Masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan konflik. Pasal 17 mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menyelesaikan sengketa melalui musyawarah adat. Namun, dalam kasus perampasan tanah di Pulau Buru untuk proyek food estate, pemerintah malah mengacu pada UU Pertanahan yang mengabaikan mekanisme adat. Padahal, Permendagri ini secara eksplisit menempatkan “hukum adat setara dengan hukum nasional” dalam konteks pengelolaan sumber daya (Pasal 2). Ketidakkonsistenan ini mencerminkan sikap negara yang “sekadar simbolis” dalam pengakuan Masyarakat hukum adat.

Analisis terhadap regulasi ini mengungkap tiga masalah krusial: 1. Verifikasi yang Elitis: Proses pengakuan Masyarakat hukum adat di Maluku cenderung didominasi birokrat dan akademisi, tanpa melibatkan latupati (pemangku adat) secara bermakna (bertentangan dengan Pasal 7). 2. Tidak Ada Anggaran Khusus: Permendagri 52/2014 tidak mengikatkan dukungan anggaran untuk pemetaan partisipatif, sehingga banyak daerah di Maluku mengandalkan dana CSR perusahaan yang berpotensi bias kepentingan. 3. Disintegrasi Data: Hanya 2 dari 11 kabupaten/kota di Maluku yang memiliki database Masyarakat hukum adat terpadu, padahal Pasal 12 mewajibkan pemerintah daerah mendokumentasikan hak-hak adat.

Untuk melihat potensi pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Maluku, penting menengok keberhasilan serupa di daerah lain sebagai pembanding. Salah satu contoh yang menonjol adalah pengakuan terhadap MHA Kampung Bupul di Merauke, Papua, yang pada tahun 2017 berhasil memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah daerah melalui Perda, setelah bertahun-tahun mengalami tekanan akibat ekspansi proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Pengakuan ini memberi mereka kekuatan hukum untuk mempertahankan wilayah adat dari perambahan korporasi sawit dan membuka ruang partisipasi aktif dalam proses perencanaan wilayah.

Contoh lain dari Kalimantan Barat, di mana pengakuan MHA di wilayah Dayak Iban Sungai Utik oleh Pemda Kapuas Hulu (2019) tidak hanya menjadi bentuk legitimasi terhadap hak ulayat mereka, tetapi juga berdampak langsung pada pelestarian hutan adat seluas lebih dari 9.000 hektare yang selama ini mereka kelola secara lestari. Bahkan, praktik pengelolaan hutan oleh komunitas Sungai Utik kini diakui secara internasional dan menjadi model pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal.

Kedua contoh ini menunjukkan bahwa ketika pengakuan Masyarakat hukum adat (MHA) dijalankan secara substansial melalui regulasi daerah yang kuat, partisipasi komunitas, dan dukungan politik local hasilnya tidak hanya menciptakan keadilan ekologis, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat adat sebagai subjek pembangunan.

Dengan meninjau kisah sukses ini, Maluku memiliki pijakan konkret untuk mereformasi pendekatan pengakuan Masyarakat hukum adat-nya, sembari menghindari jebakan formalitas prosedural yang selama ini membatasi efektivitas Permendagri 52/2014.

Rekomendasi Strategis Untuk Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah harus segera merevisi Perda Maluku No. 14/2019 tentang MHA agar sepenuhnya mengadopsi mekanisme Permendagri 52/2014, termasuk sanksi bagi pelanggar hak adat. Kedua, pembentukan tim Bersifat Independen (melibatkan LSM, tokoh adat, dan akademisi) untuk mempercepat verifikasi Masyarakat hukum adat, sesuai Pasal 8. Ketiga, Pemerintah daerah harus segera mendirikan Bank Data atau Pangkalan Data yang menghimpun Masyarakat hukum adat Provinsi yang terintegrasi dengan sistem perencanaan tata ruang, untuk menghindari tumpang tindih izin.

Rekomendasi strategis di atas bukan sekadar daftar teknis, melainkan peta jalan untuk mengembalikan marwah Maluku sebagai negeri adat yang berdaulat. Di tanah di mana tifa (genderang perang) pernah menyatukan suku-suku melawan kolonialisme, dan salawaku (perisai) melambangkan keteguhan menjaga tanah leluhur, pengakuan Masyarakat hukum adat adalah bentuk perlawanan kontemporer terhadap ketidakadilan sistemik. jika negara ingin mewujudkan keadilan ekologis dan sosial, maka pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Maluku bukanlah pilihan, melainkan kewajiban sejarah dan konstitusi. Di tengah gemuruh tambang dan janji ekonomi hijau.

Permendagri 52/2014, jika diimplementasikan dengan jiwa Pela Gandong, bukan hanya akan menyelesaikan konflik agraria, tetapi juga membuka jalan bagi ‘ekonomi biru’ berbasis kearifan local di mana nelayan, petani bukan lagi pihak yang dilindungi, tetapi subjek pembangunan yang setara.

Namun, seluruh rekomendasi itu akan tetap menjadi retorika jika negara terus memandang Maluku sebagai ladang ekstraksi warisan kolonial. Saat dunia berlomba transisi ke energi hijau, nikel di Halmahera dan laut dalam Maluku kembali diincar, mengulang tragedi “rempah-rempah berdarah” abad ke-16. Bedanya kali ini, alat legitimasinya bukan pedang dan meriam, melainkan izin tambang dan proyek strategis nasional.

Permendagri 52/2014 ibarat pisau bermata dua: di satu sisi, ia menawarkan jalan hukum untuk pengakuan Masyarakat hukum adat di sisi lain, ia tak efektif tanpa komitmen politik daerah. Bagi Maluku, regulasi ini harus dimaknai sebagai alat dekolonisasi kebijakan mengembalikan kedaulatan adat atas ruang hidup yang telah dijaga selama ribuan tahun. Jika tidak, Maluku hanya akan menjadi episentrum konflik ekologi berikutnya, sementara negara abai pada mandat konstitusi.

Attamy Nurlette, Penulis adalah Magister Hukum IAIN Ambon

- Penulis: Admin

Saat ini belum ada komentar