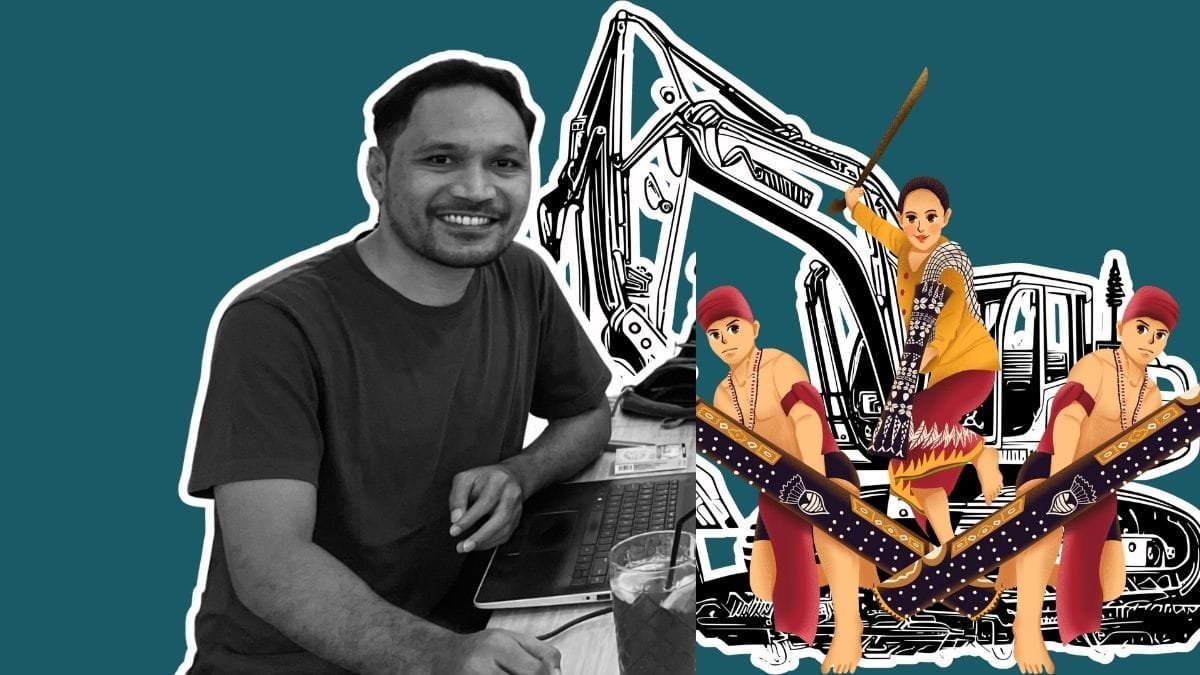

Ironi Masyarakat Adat ditengah Pembangunan “Modern”

- account_circle Admin

- calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025

- visibility 302

- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh: M Kashai Ramdhani Pelupessy

(Dosen Psikologi di UIN A. M Sangadji Ambon; Wakabid Riset dan Perguruan Tinggi KNPI Maluku; Pemerhati Psikologi Lingkungan)

Tajukmaluku.com-“Wilayah kami sangat luas. Suatu hari, datang orang yang ingin membelinya. Awalnya kami menolak, tapi tekanan demi tekanan terus datang hingga akhirnya kami menyerah. Kami menjual tanah itu dan mendapat uang dalam jumlah besar. Kami merasa bahagia, berfoya-foya membeli barang dan makanan. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ketika uang habis, yang tersisa hanya kotoran manusia. Kini, wilayah kami semakin sempit, dan kami tak punya apa-apa lagi.”

Kalimat itu saya dengar dari masyarakat adat di Pulau Seram. Saya sengaja tidak menyebutkan siapa dan darimana-kah mereka berasal. Biarlah pemerintah daerah turun langsung dan melihat kenyataan di lapangan. Yang jelas, ruang hidup masyarakat adat kian terjepit. Dalam benak saya, motif utama di balik penyusutan wilayah adat itu hanya satu: pembangunan.

Atas nama pembangunan, segala batas diterobos. Tanah-tanah adat dipetak-petak, dikavling sesuai kehendak penguasa dan para pemodal besar. Di tingkat akar rumput, masyarakat adat tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba datang program pembangunan dengan berbagai janji manis. Tak jarang, program itu justru merampas hak mereka atas tanah ulayat. Logika di balik pembangunan semacam ini sesungguhnya berpijak pada utilitarianisme.

Dalam pandangan utilitarianisme, suatu tindakan dianggap benar bila menghasilkan manfaat terbesar bagi banyak orang. Prinsip inilah yang masih mendasari banyak kebijakan pembangunan di negeri ini. Maka muncullah pembenaran seperti: “Atas nama pembangunan, tanah ulayat ini harus diambil.” Tetapi, apakah tindakan itu dapat dibenarkan secara moral? Jawabannya: tidak.

Logika pembangunan yang berasaskan utilitarianisme justru melahirkan penderitaan baru, terutama bagi masyarakat adat. Proyek besar seperti Maluku Integrated Port (MIP) bisa menjadi salah satu contohnya. Dengan dalih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan MIP justru akan berpotensi menguasai dan menggerus tanah adat yang menjadi sumber kehidupan mereka.

Padahal, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar ruang fisik. Tanah adalah ruang sakral yang menyatukan dimensi budaya, spiritualitas, dan kehidupan sosial. Tanah juga menjadi penopang resiliensi, yakni masyarakat adat bisa mampu bertahan dan menemukan makna hidup di tengah berbagai krisis.

Sayangnya, logika pembangunan modern cenderung melihat tanah ulayat hanya sebagai “lahan kosong” yang siap dieksploitasi. Pandangan inilah yang menjadi akar persoalan sesungguhnya. Dalam perspektif penguasa dan korporasi, tanah hanya bernilai sejauh ia bisa menghasilkan profit. Sementara bagi masyarakat adat, tanah adalah tubuh kehidupan—ruang tempat ingatan, doa, dan relasi sosial melekat.

Ketika tanah diubah menjadi komoditas, maka yang hilang bukan hanya ruang hidup, melainkan juga jati diri dan kebudayaan. Tanah yang dulu menjadi tempat berladang, berdoa, dan membangun solidaritas kini berubah menjadi wilayah pembangunan yang asing bagi pemilik aslinya. Di titik inilah, pembangunan kehilangan makna moralnya. Ia tak lagi berpihak pada manusia, melainkan pada angka pertumbuhan ekonomi yang semu.

Ironisnya, keberhasilan pembangunan justru dinilai dari seberapa besar investasi yang masuk, bukan dari seberapa banyak warga masih memiliki ruang hidup layak. Padahal, pembangunan sejati seharusnya melibatkan masyarakat adat yang selama ini dianggap “tidak modern”. Masyarakat adat bukan penghambat kemajuan, melainkan penjaga keseimbangan yang memastikan bumi tetap hidup.

Maka, sudah saatnya paradigma pembangunan direfleksikan ulang. Pembangunan tidak boleh lagi dimaknai sebagai proses menggusur yang lemah demi keuntungan segelintir orang. Ia harus berakar pada prinsip keadilan ekologis—sebuah pandangan yang menempatkan manusia dan alam dalam hubungan timbal balik yang saling menjaga.

Bila penguasa sungguh ingin membangun, maka pembangunan itu seharusnya dimulai dari pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan ruang hidupnya. Karena tanpa tanah, masyarakat adat kehilangan masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Dan tanpa masyarakat adat, pembangunan kehilangan arah moralnya.*

- Penulis: Admin

Saat ini belum ada komentar